Aimé Cotton : l'instigateur des grands instruments scientifiques

Durant les années 1900, Aimé Cotton n'a pas encore de sujet de recherche très précis. Sa thèse portait sur des "Recherches sur l'absorption et la dispersion de la lumière par les milieux doués de pouvoir rotatoire". Devenu professeur à l'ENS Ulm en 1904 (où il avait préalablement été élève), il étudie avec son vieil ami et camarade, le biologiste Henri Mouton (1869-1935), la biréfringence magnétique des liquides hétérogènes.

La France se trouve à l'époque à la pointe des recherches sur le magnétisme, grâce à Pierre Curie (paramagnétisme et diamagnétisme), Paul Langevin (théorie du paramagnétisme) ou encore un des grands amis de Cotton, Pierre Weiss (1865-1940 ; expériences sur la saturation magnétique, théorie sur le diamagnétisme et le magnéton). Ce dernier est un expert de l'électroaimant, et Cotton en fait construire un en collaboration avec la société suisse Oerlikon pour l'installer dans son laboratoire de l'ENS (ces électroaimants sont de dimensions variables, allant de quelques dizaines de kilos à plus d'une tonne). Se développent également de nouvelles voies de recherche, comme le géomagnétisme, le magnétisme solaire, le magnétisme atmosphérique, et la magnéto-optique. Cotton cherche alors à former une large coalition de scientifiques désireux d'obtenir pour leur recherche un outil particulièrement performant ; l'un d'entre eux, Jean Perrin (1870-1942 ; proche ami et ancien camarade de Cotton à l'ENS), réclame publiquement au gouvernement le financement d'un grand électroaimant. Selon lui, comme l'indique Terry Shinn (sociologue des sciences) dans un article consacré au grand électroaimant (Bulletin de la Société française de Physique, 1995), un instrument produisant un champ magnétique d'un million de gauss permettrait de résoudre bon nombre de problèmes de base posés par la physique contemporaine (par comparaison, le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 0,5 gauss).

L'intérêt pour les grands électroaimants parcourt alors l'Europe : on trouve un projet en Allemagne, un aux Pays-Bas, et quatre en France (Cotton-Weiss, Charles Fabry-Jean Perrin, Jean Becquerel et Henri Deslandres-Alfred Perrot). Mais le prix, les incertitudes et les complexités techniques découragent, et quand l'Académie des Sciences exprime en 1913 son intention de faire aboutir ce programme, seuls les équipes Cotton-Weiss et Deslandres-Perrot soumettent leurs projets. Ceux-ci sont présentés devant une commission spécialement créée l'année suivante.

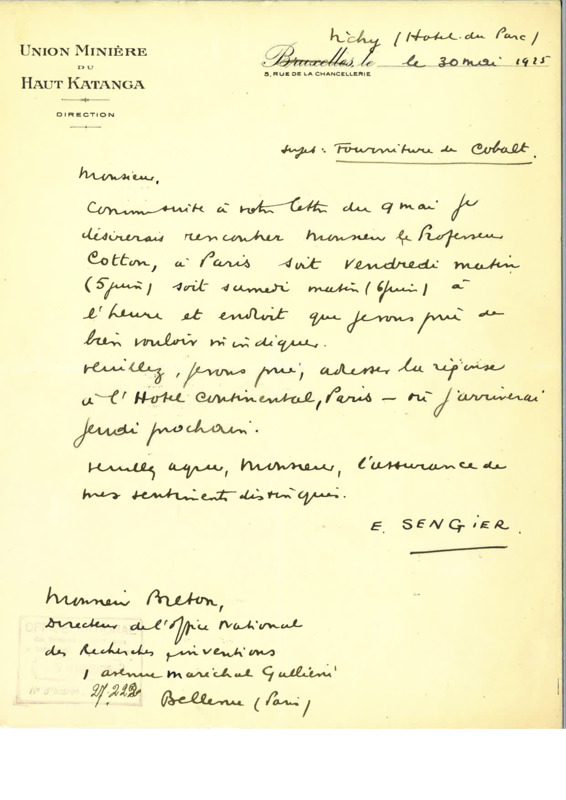

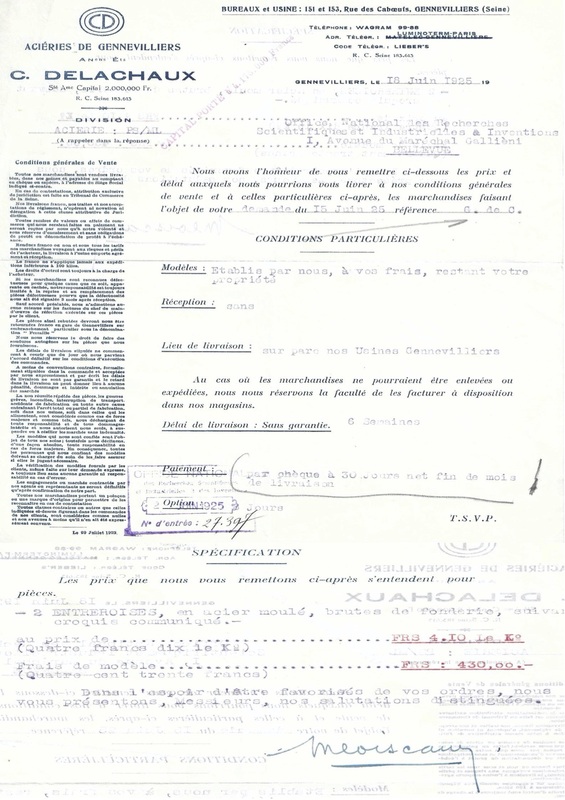

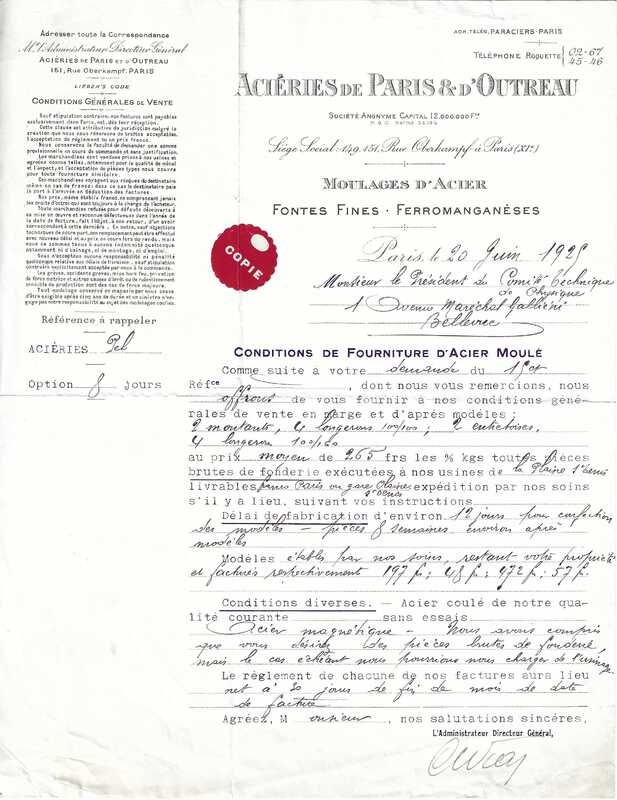

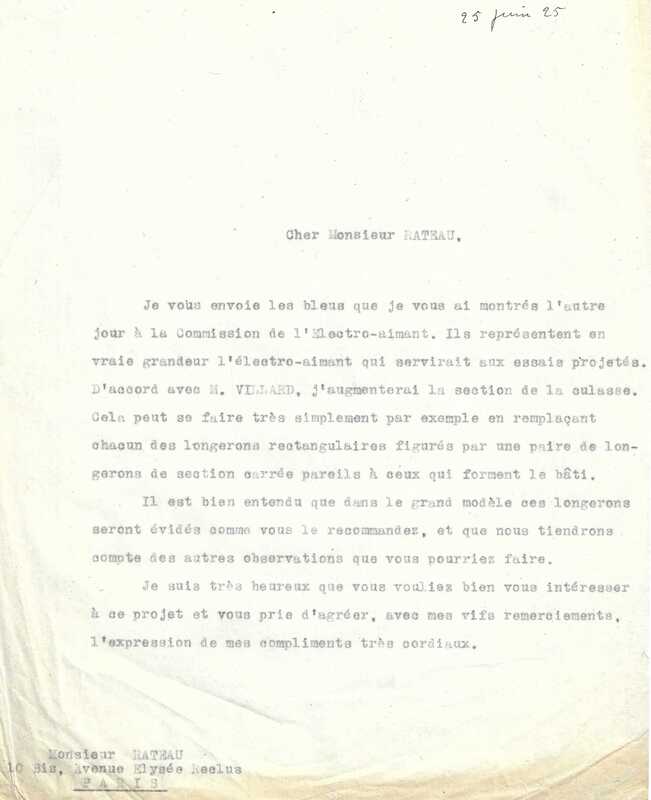

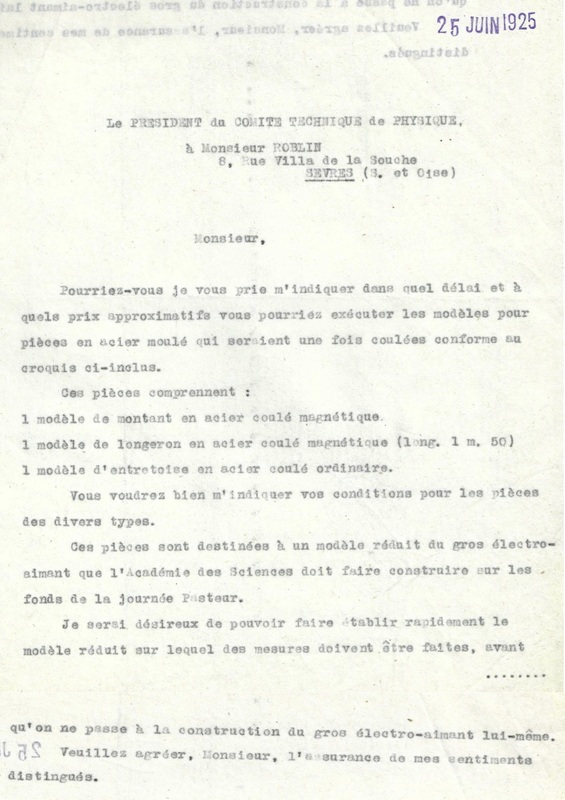

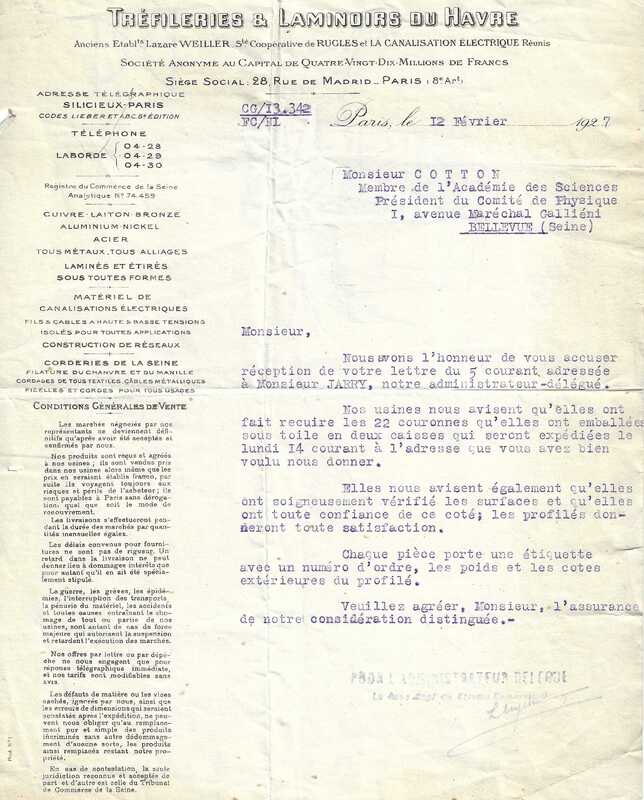

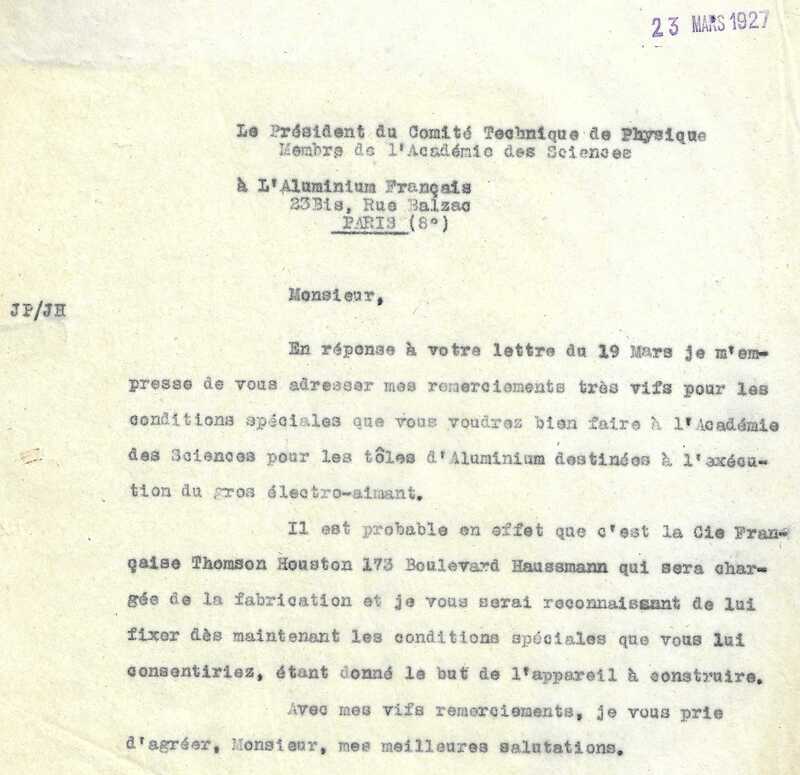

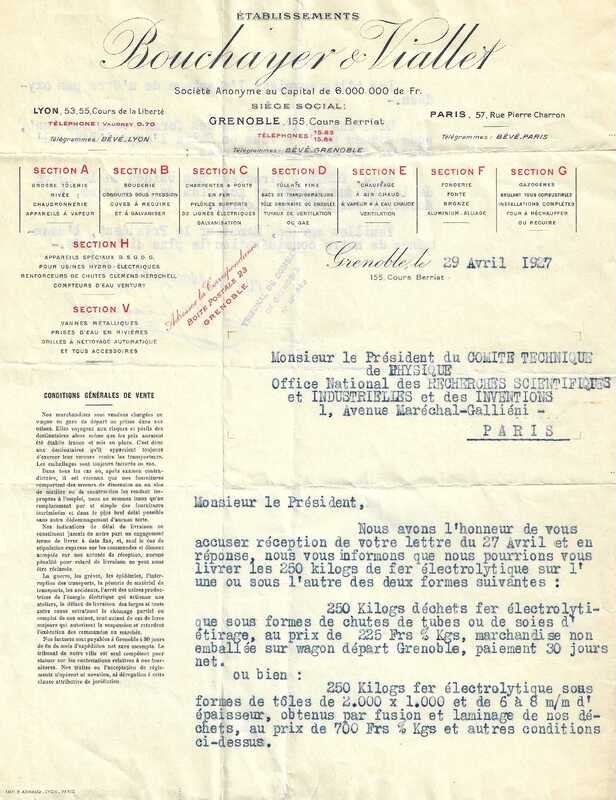

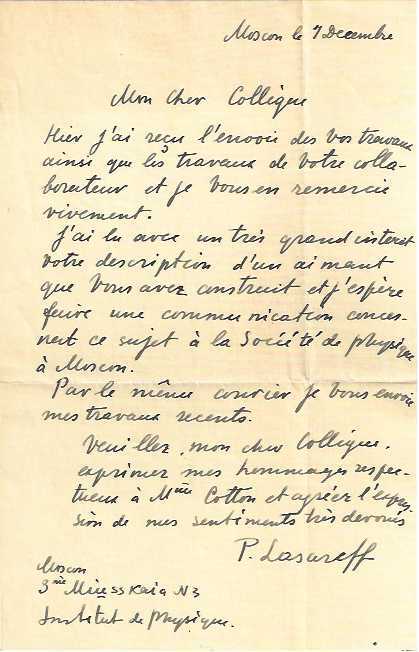

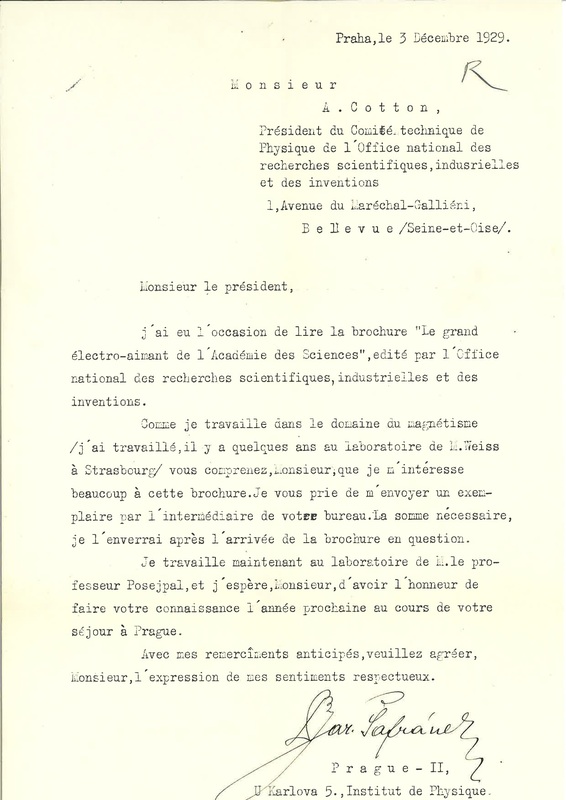

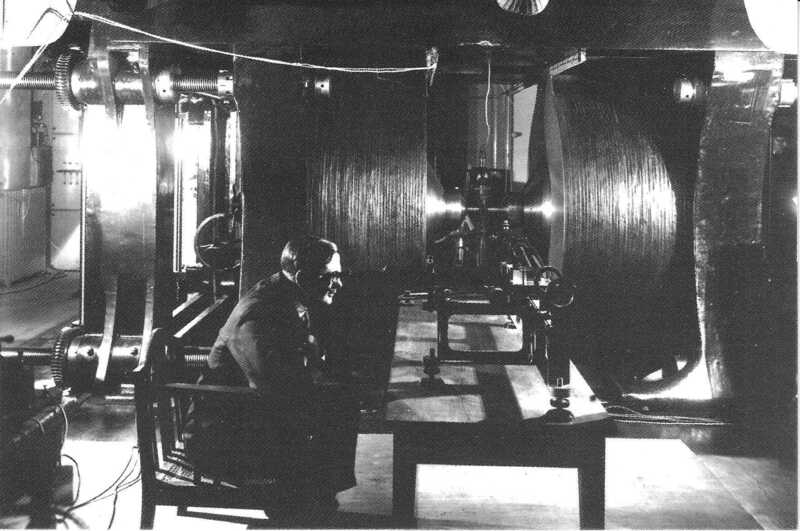

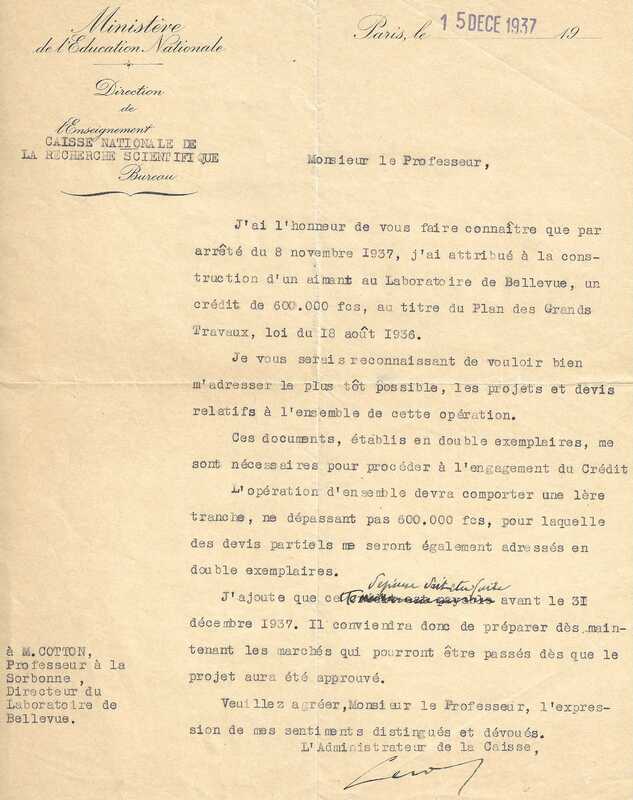

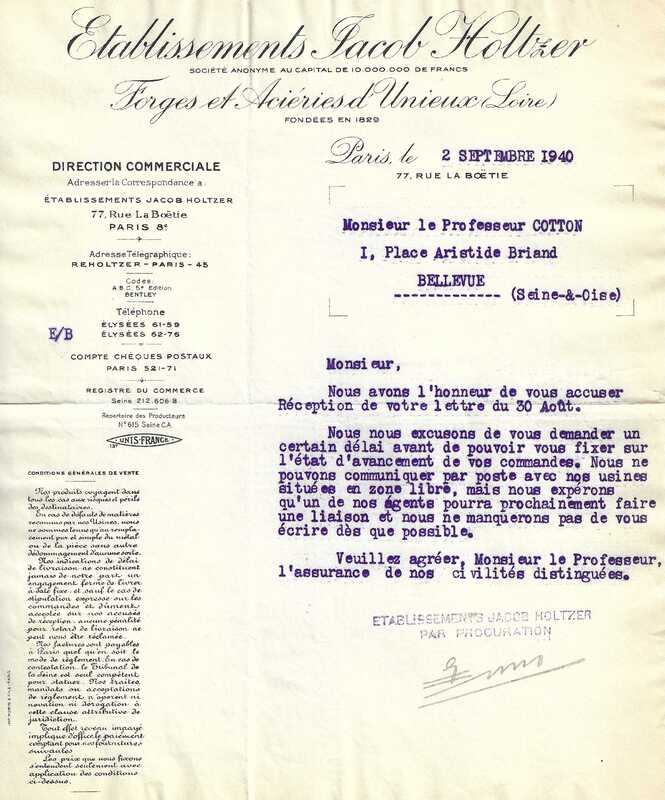

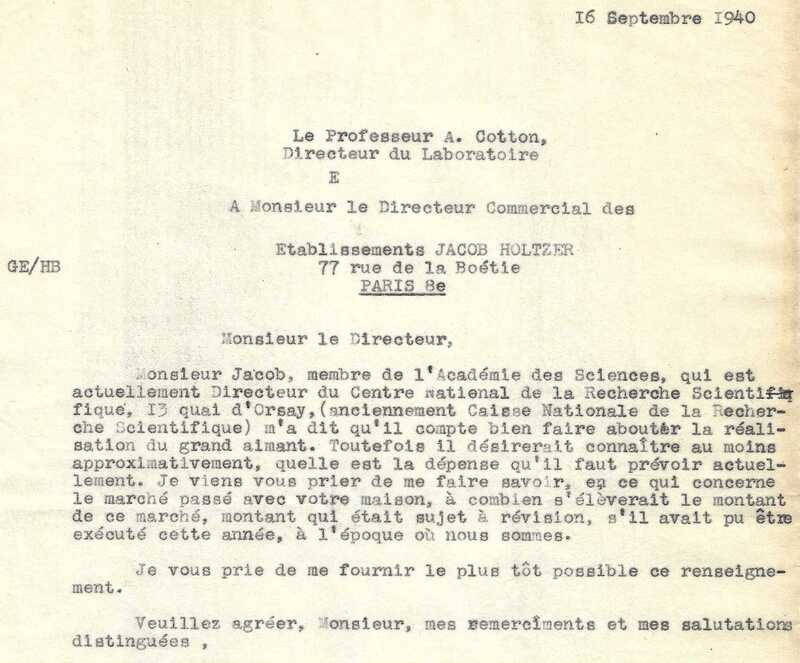

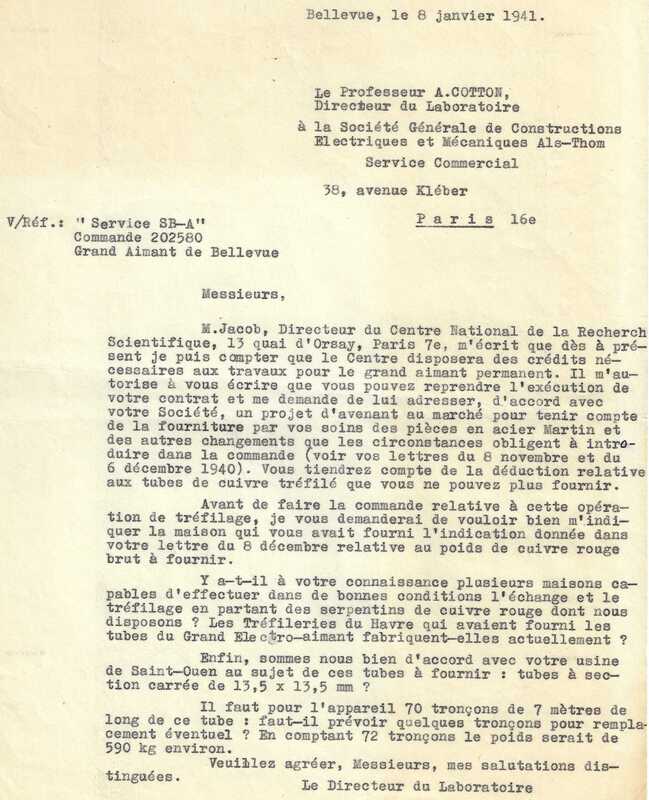

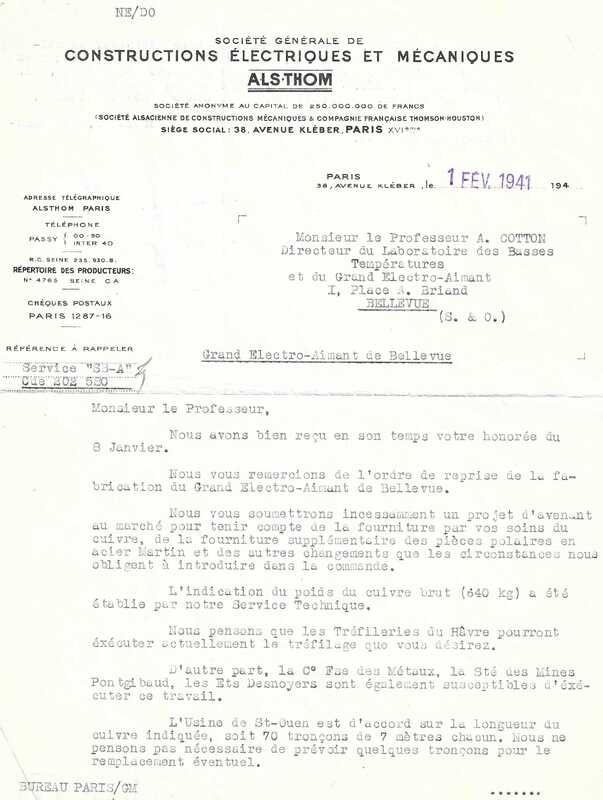

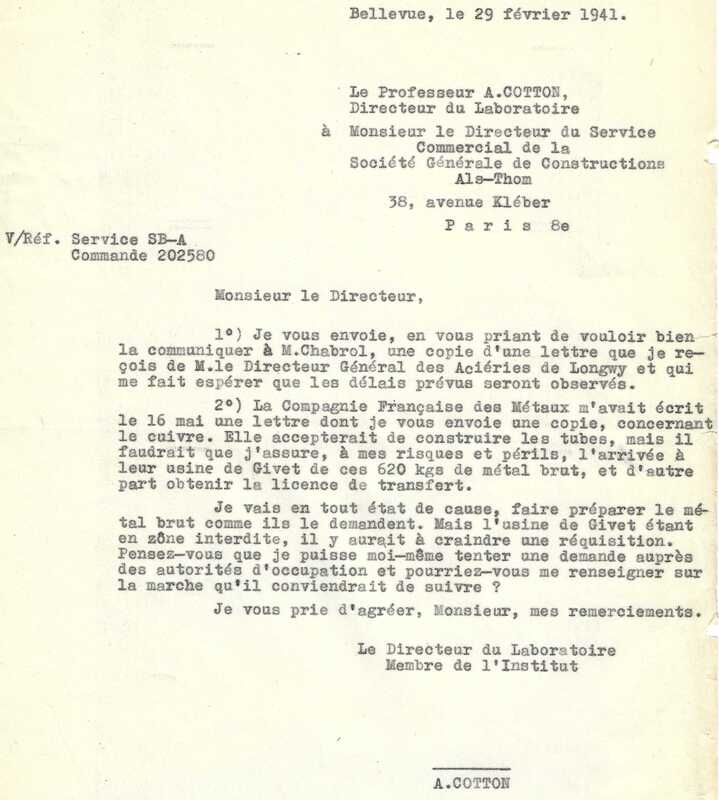

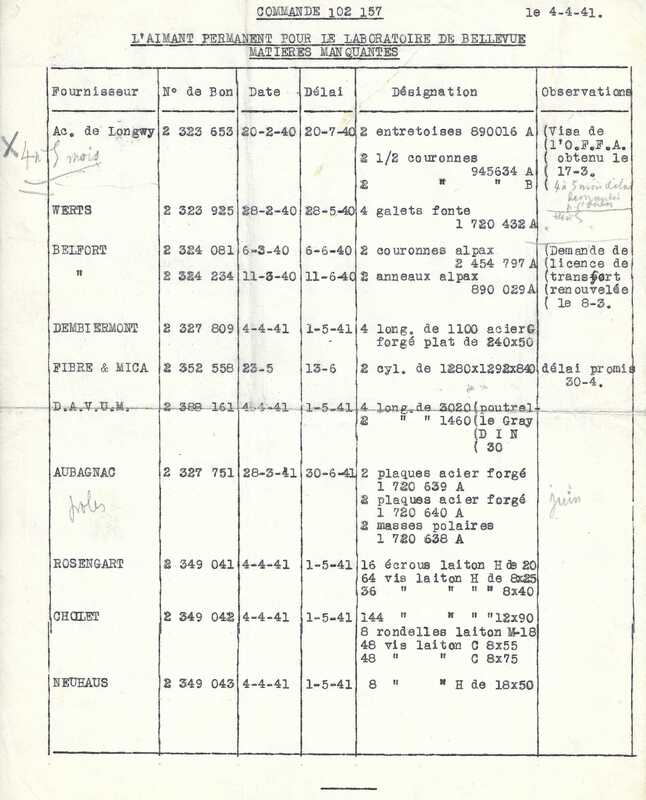

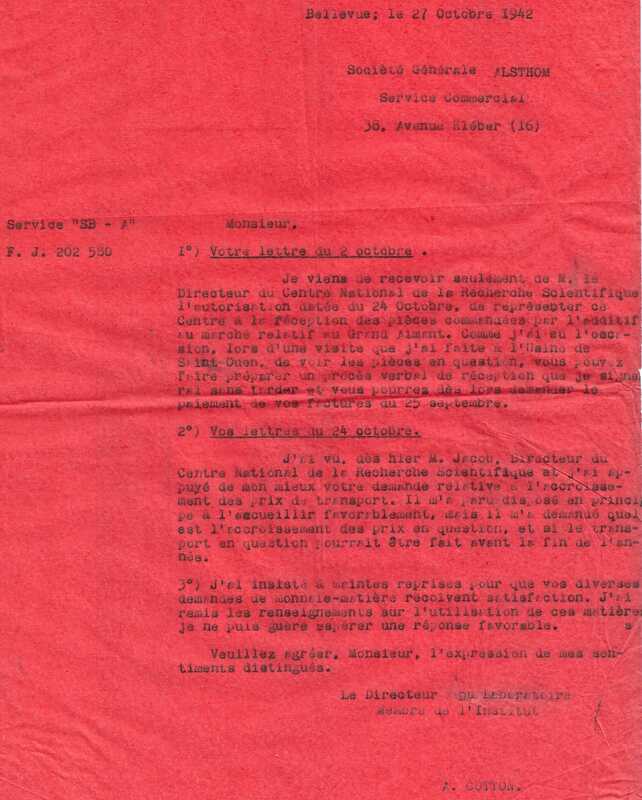

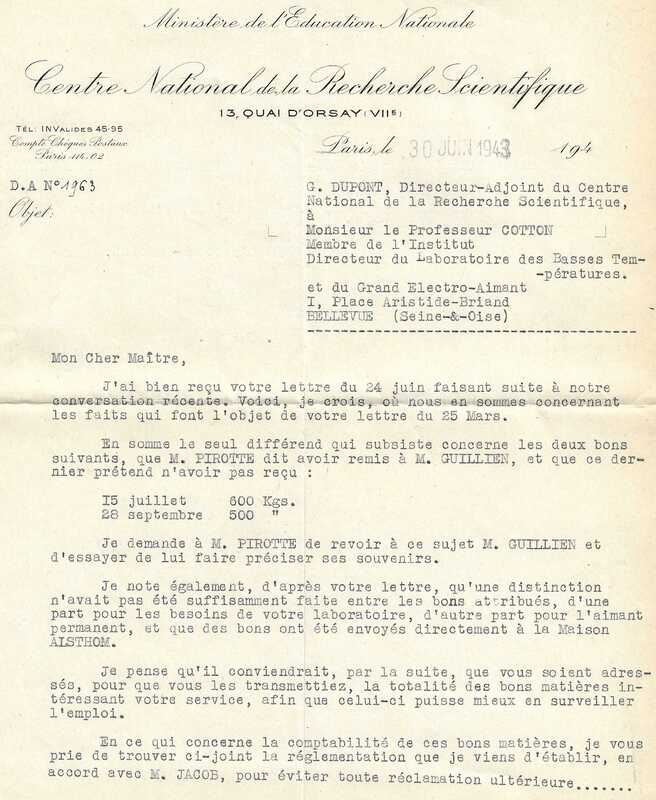

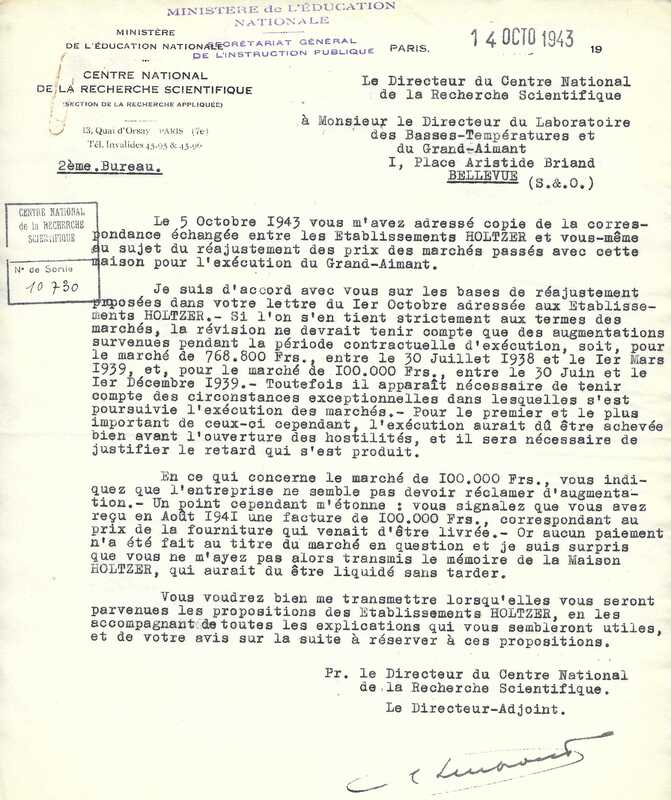

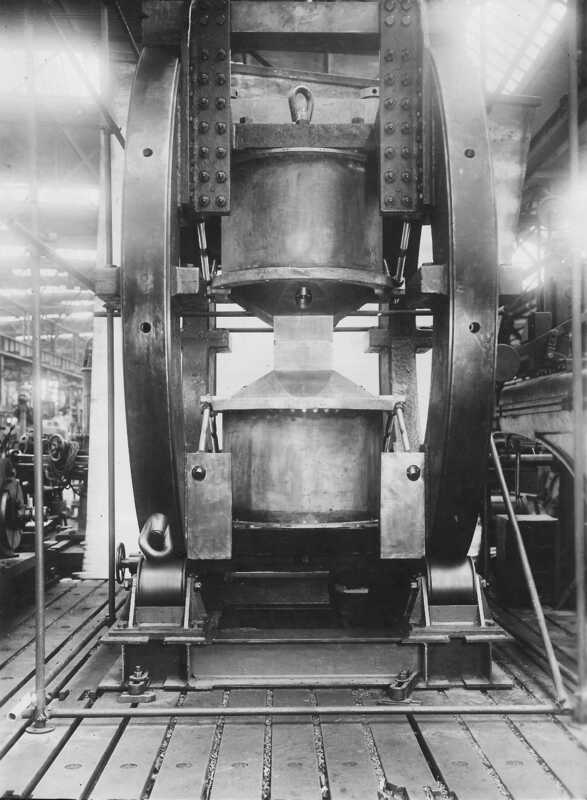

Mais la Première Guerre Mondiale intervient, et ce n'est qu'en 1923, au moment où Cotton devient membre de l'Académie des Sciences, que le projet est relancé, malgré quelques réserves, considérant qu'un tel instrument ne correspond plus aux besoins de la recherche en physique. Il sera installé à Bellevue, lieu de mise en place de plusieurs laboratoires de recherche en technologie ; une puissante usine d'électricité et une station hydraulique (très utile pour refroidir le grand électroaimant) sont de plus déjà présentes sur le site. L'instrument est construit de 1924 à 1928, grâce à la collaboration de nombreuses sociétés et de nombreux particuliers (dont nous pouvons observer un échantillon de lettres, illustrant cette collaboration), et inauguré en 1928, tandis que le laboratoire a été créé l'année précédente pour l'accueillir. Il pèse 120 tonnes, possède des bobines de 2 m de diamètre, produit un champ magnétique de 5 Tesla et sa puissance électrique est de 100 kilowatts. 5 Tesla correspond à 50 000 gauss, ce qui est très éloigné de l'ambition de Perrin (1 million de gauss), mais néanmoins, très spectaculaire.

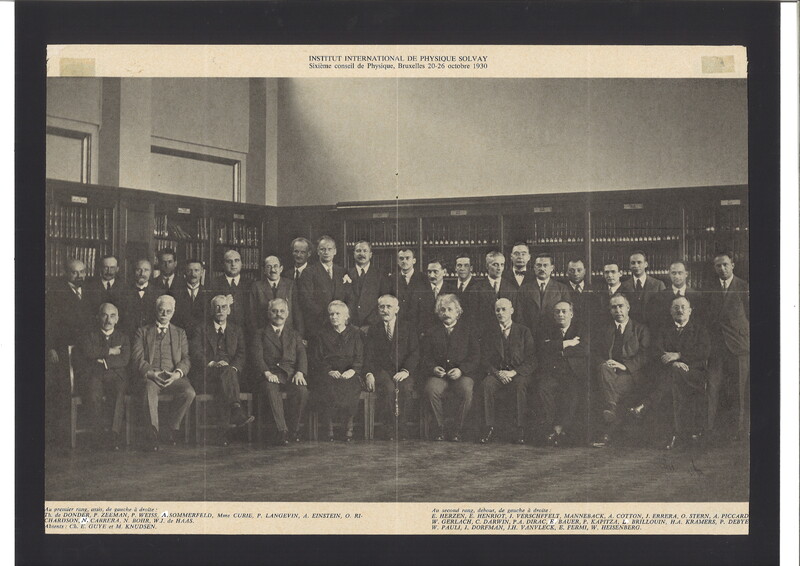

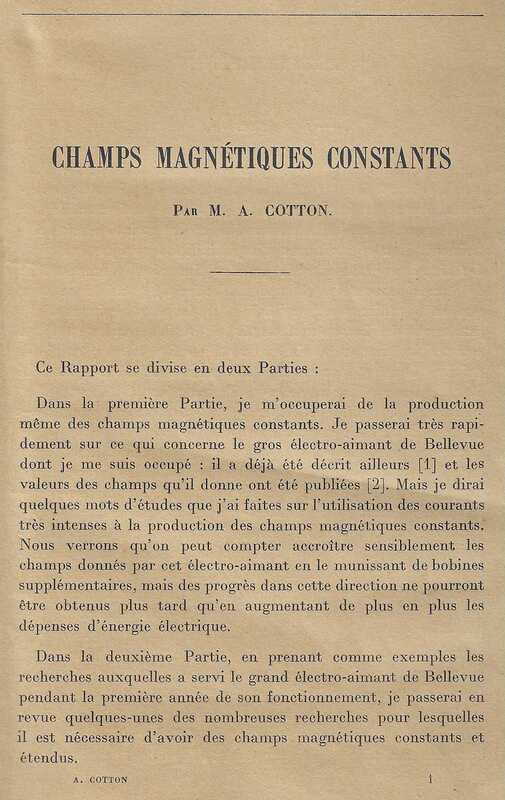

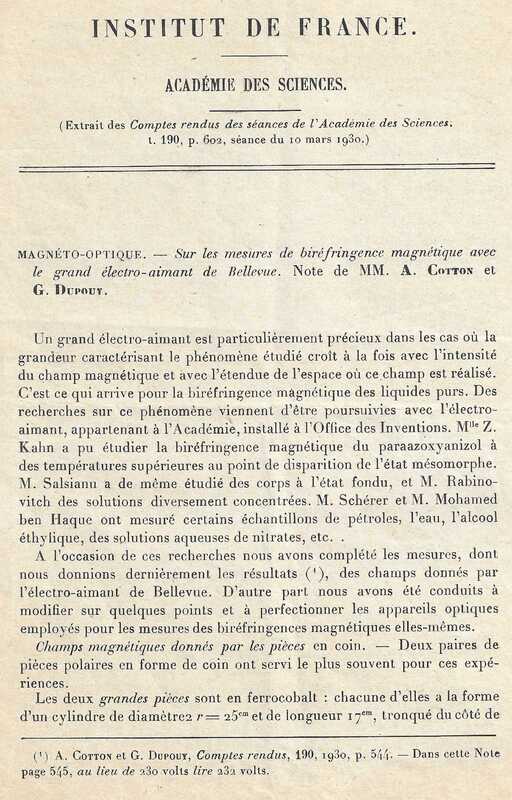

Les résultats obtenus lors des expériences menées par ses élèves ou par lui-même sont régulièrement présentés lors de conférences ou de séances de l'Académie des Sciences (telle que la note d'Aimé Cotton et Gaston Dupouy, en 1930), dès la fin des années 1920 et durant l'ensemble des années 1930. Parmi ces conférences, il y a le Congrès Solvay en 1930, centré sur le magnétisme, une prononcée à l'occasion du centenaire de la disparition du mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français André-Marie Ampère (en 1936), et une autre, en Italie, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du physicien, inventeur, anatomiste et médecin Luigi Galvani (en 1937).

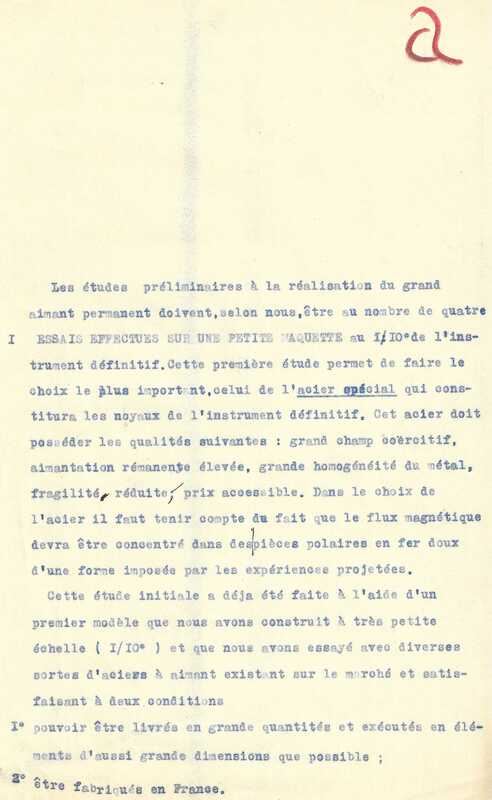

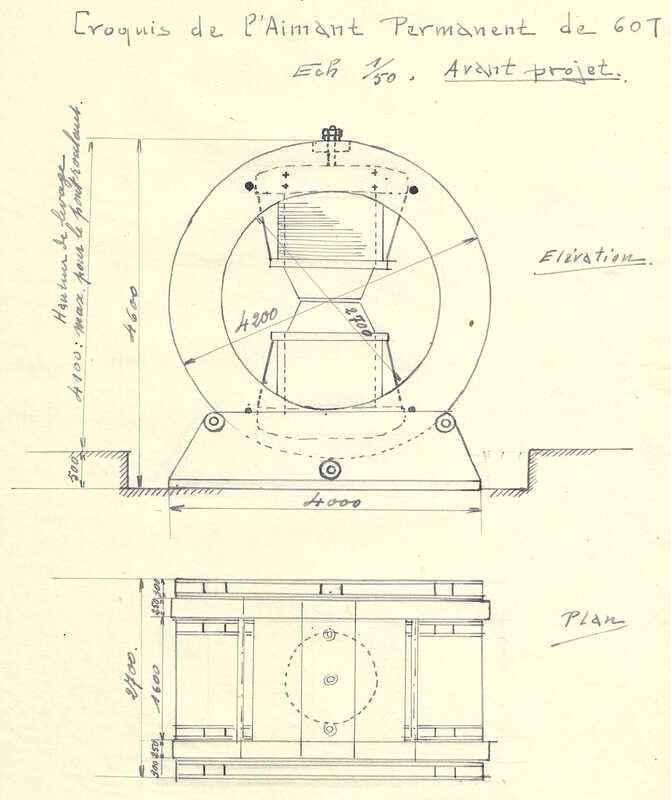

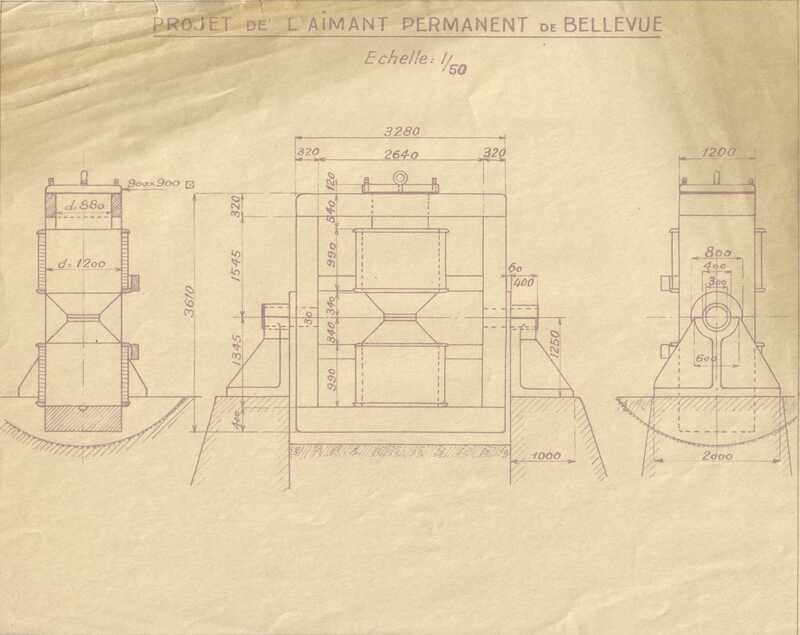

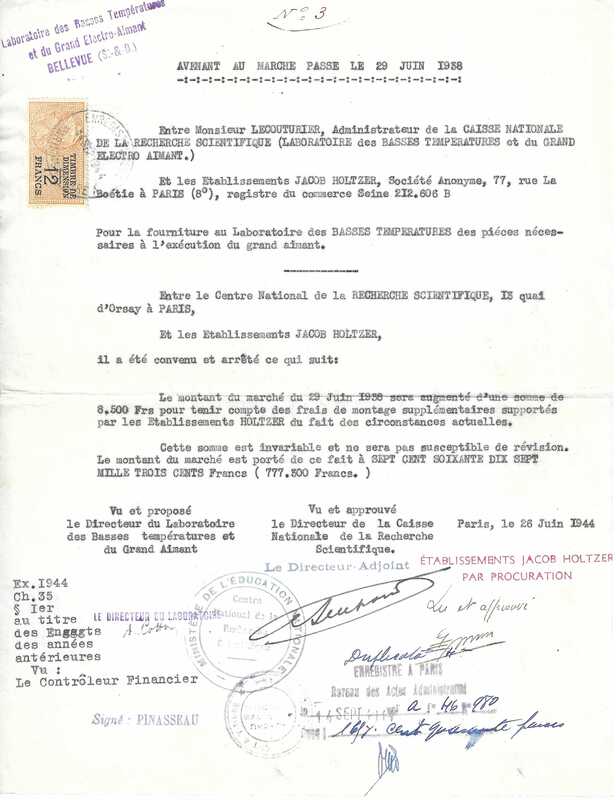

Durant la deuxième moitié des années 1930, naît un nouveau grand instrument, conçu pour étudier des champs magnétiques supérieurs à 10 000 gauss ; des expériences sur la déviation de particules chargées électriquement ont été menées. Il s'agit du grand aimant permanent. Il a été construit de telle sorte qu'il puisse être employé aussi bien pour des études sur les rayons alpha, facilement déviables, que sur des particules de grande énergie, tel le rayonnement cosmique. Cette construction débute vers 1936-1937, et continue durant tout le deuxième conflit mondial, malgré le fait que le site de Meudon a été en zone occupée du début à la fin. Les travaux sont néanmoins ralentis, et l'inauguration n'aura lieu qu'en 1945.