Pierre Jacquinot : l'héritier d'Aimé Cotton

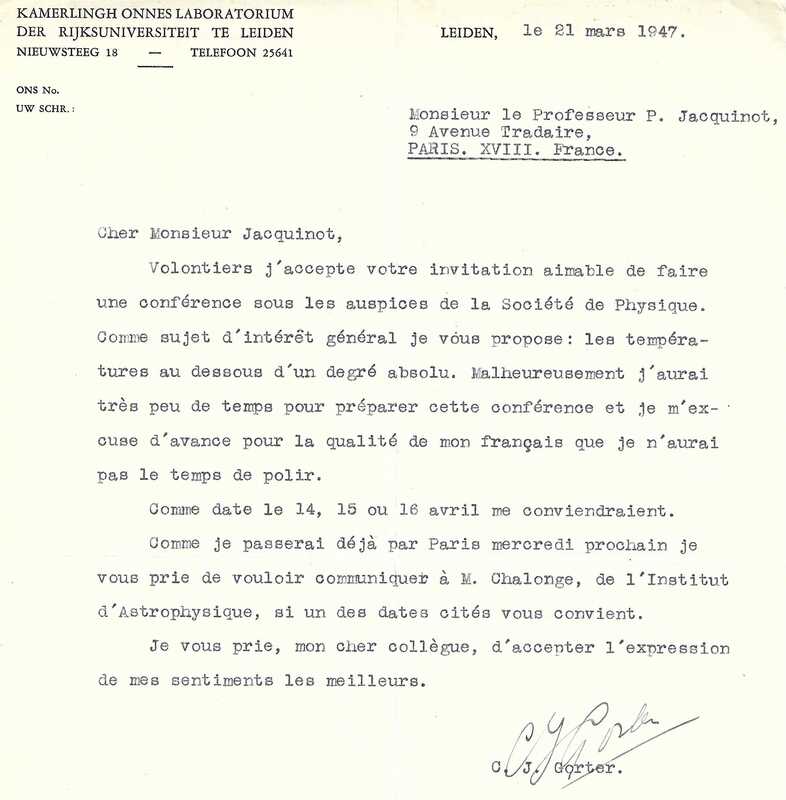

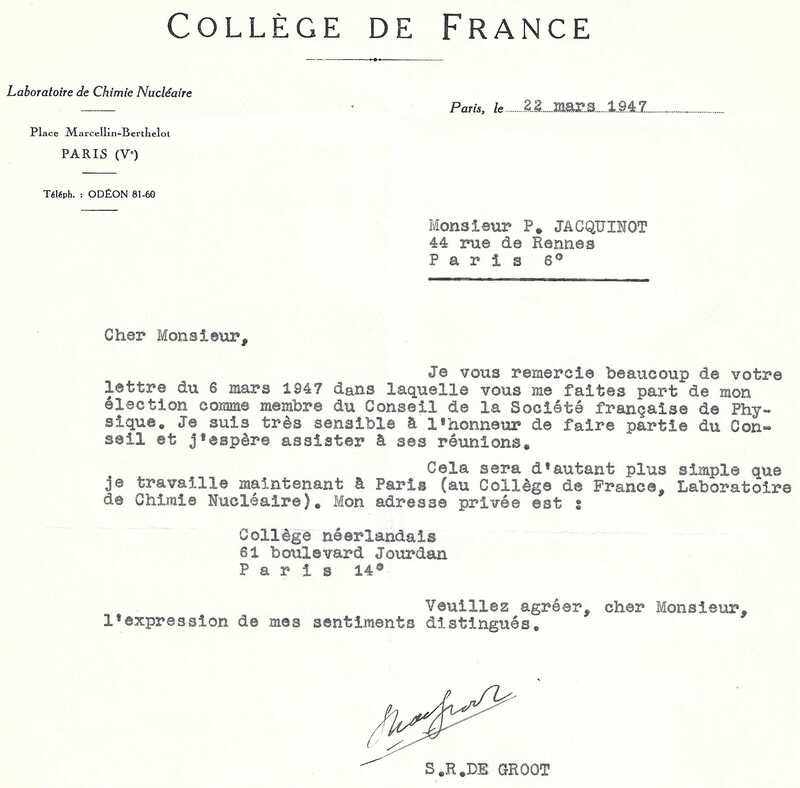

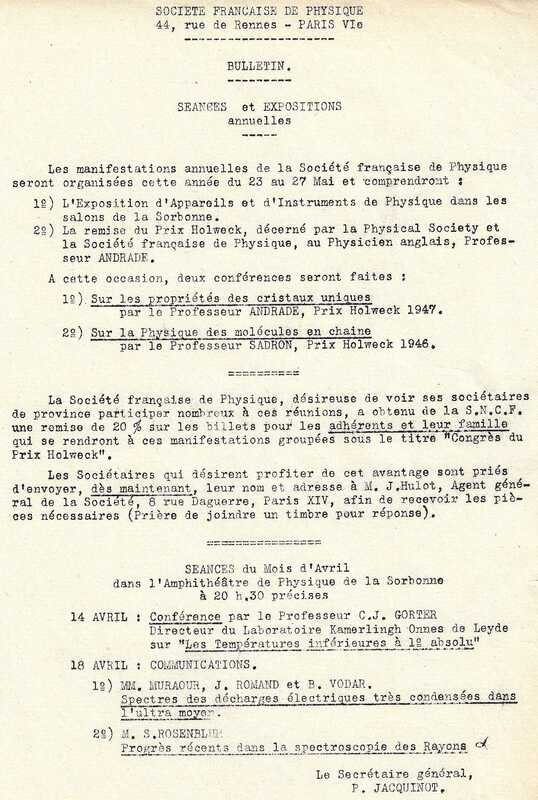

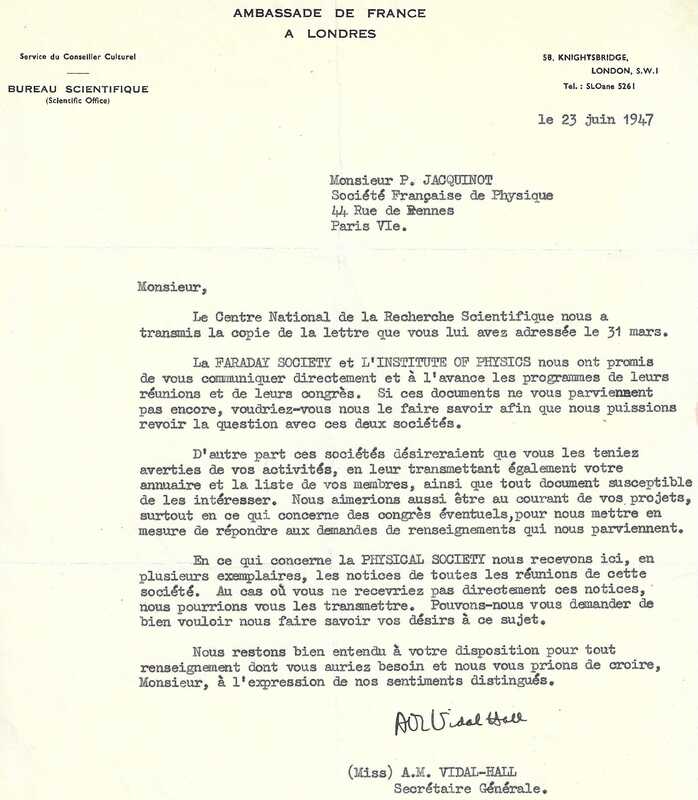

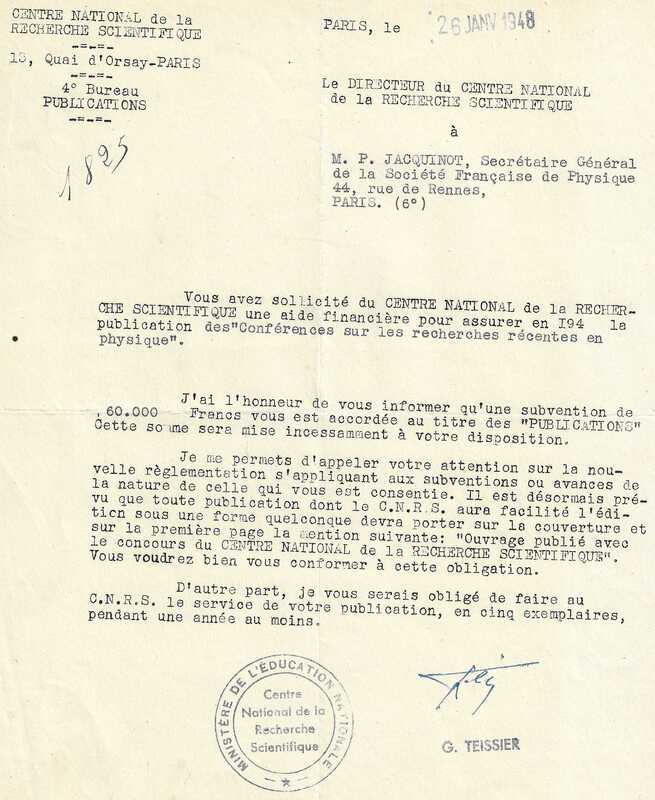

Pierre Jacquinot entre au laboratoire dans les années 1930, et écrit sa thèse sur "L'effet Zeeman dans les champs magnétiques intenses", sous la direction d'Aimé Cotton. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il enseigne à la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand. Il officie comme secrétaire général de la Société française de Physique (SFP), de la fin du conflit jusqu'à la disparition de Cotton en 1951. Il prend sa succession, et décide que le laboratoire portera le nom de son fondateur. Cette décision est néanmoins très critiquée par beaucoup de scientifiques ; il s'agit effectivement de la première fois qu'un laboratoire porte le nom d'un individu. Le changement sera cependant effectif cette même année.

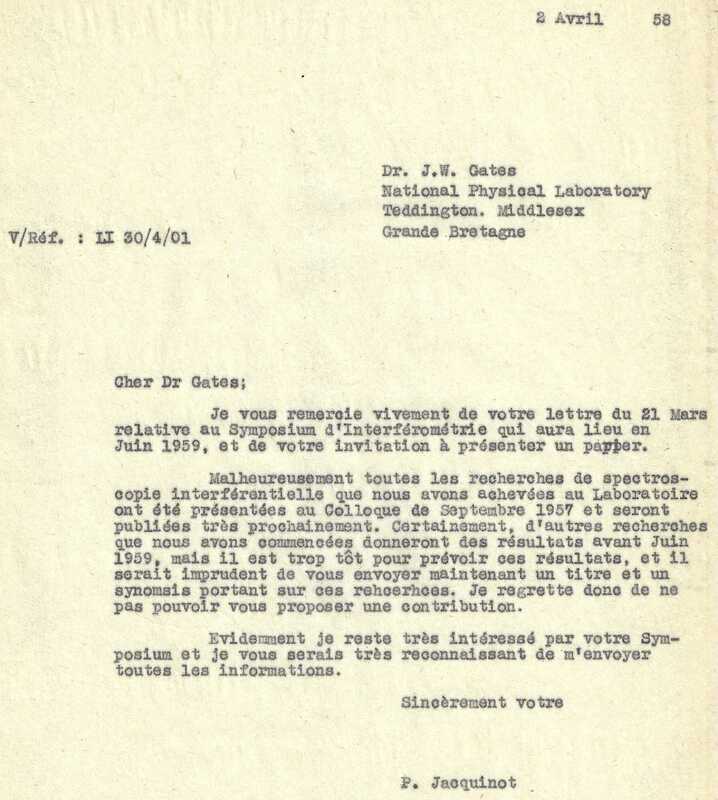

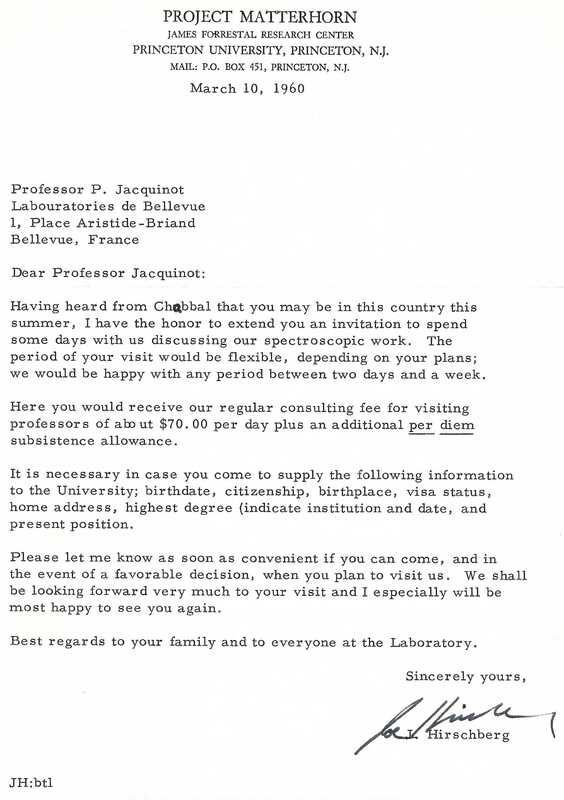

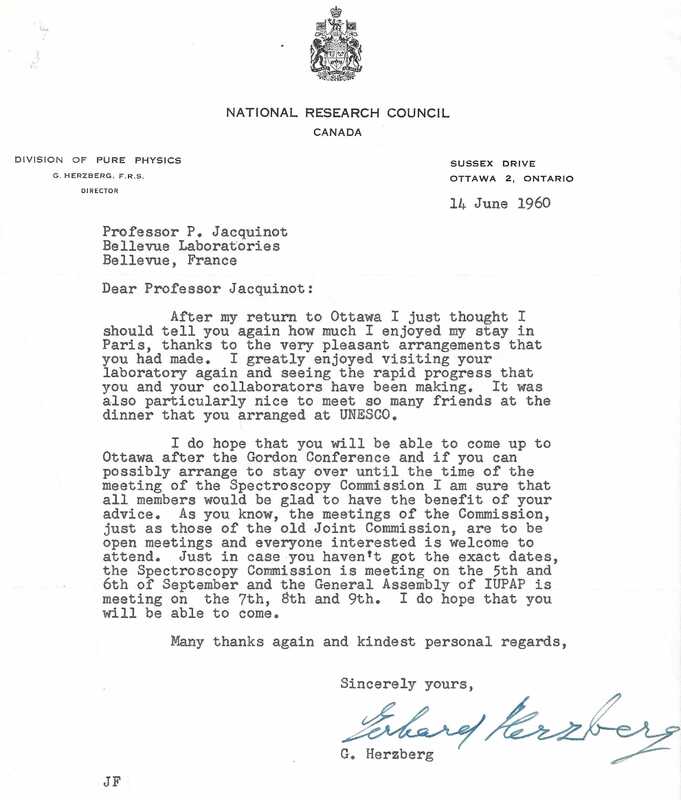

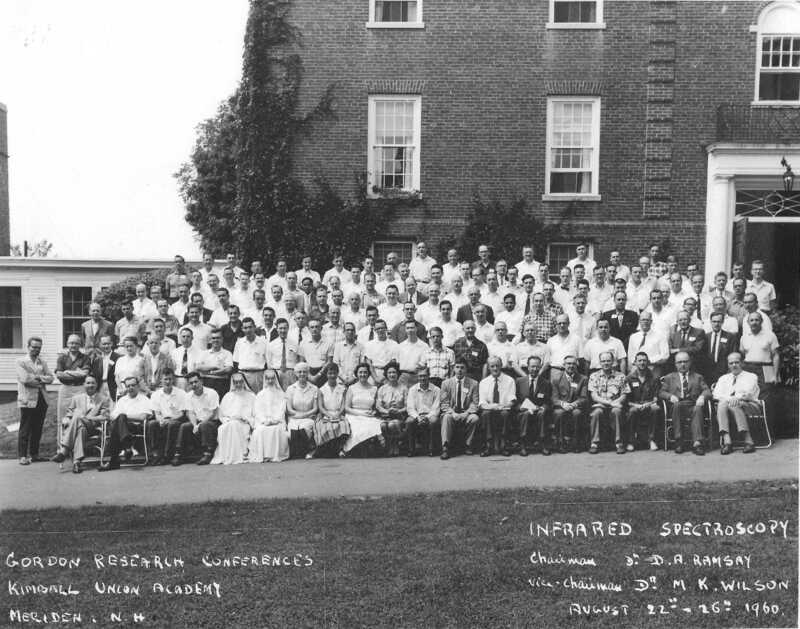

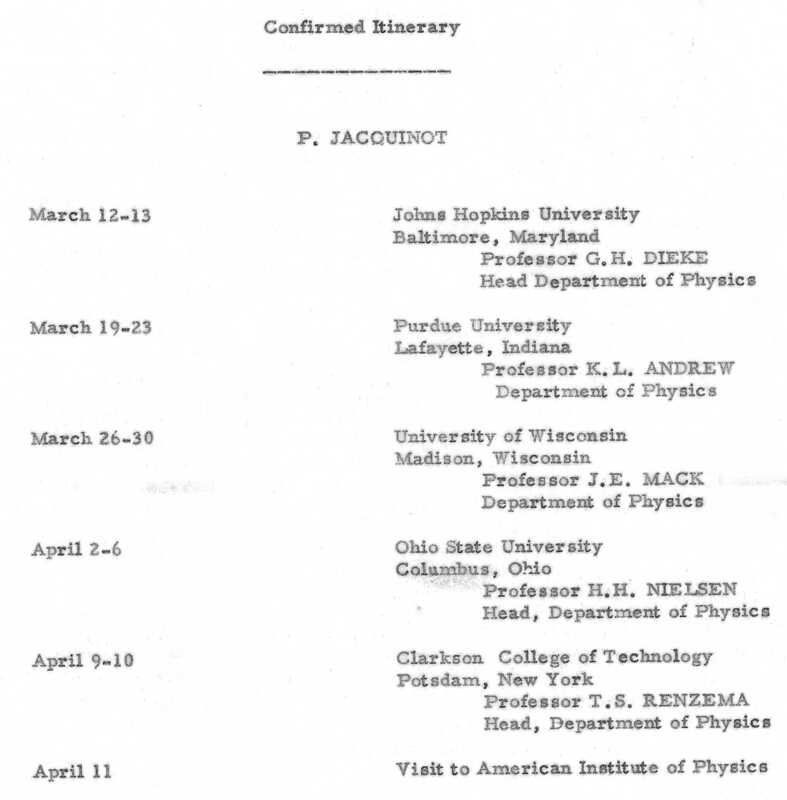

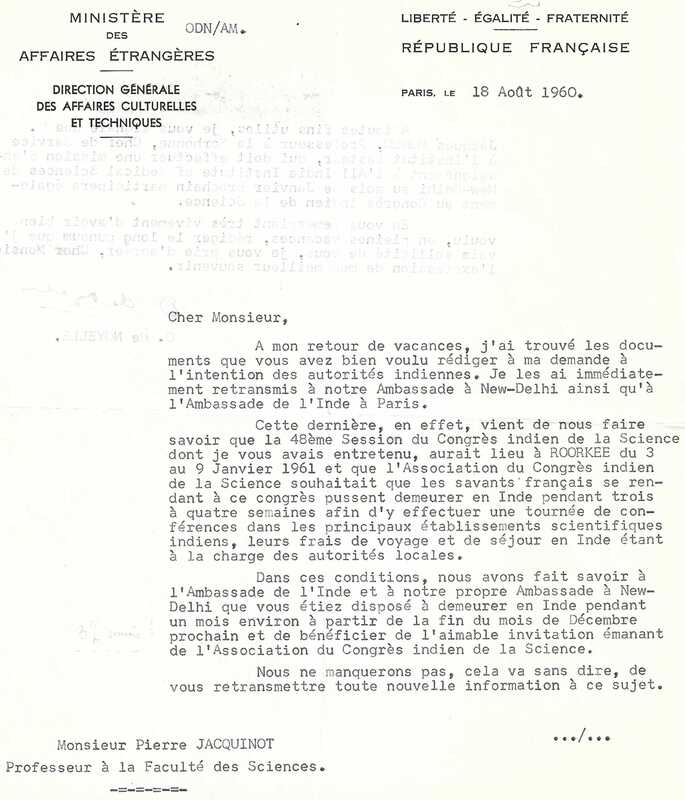

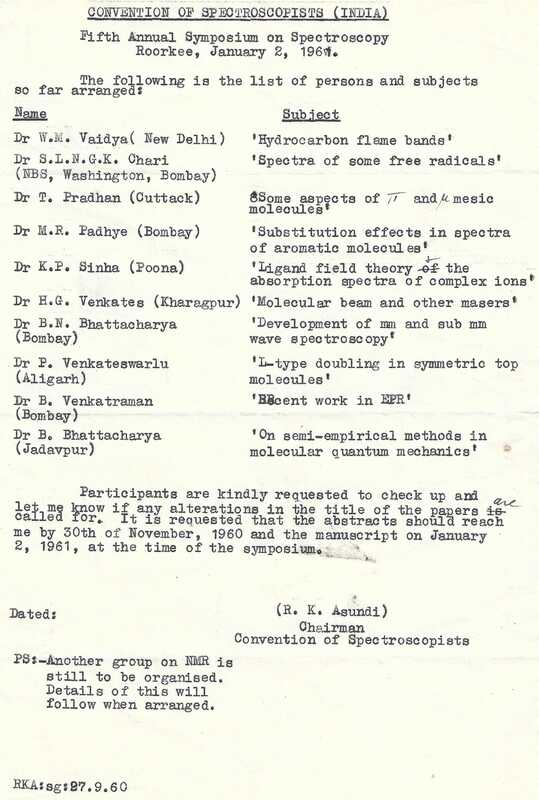

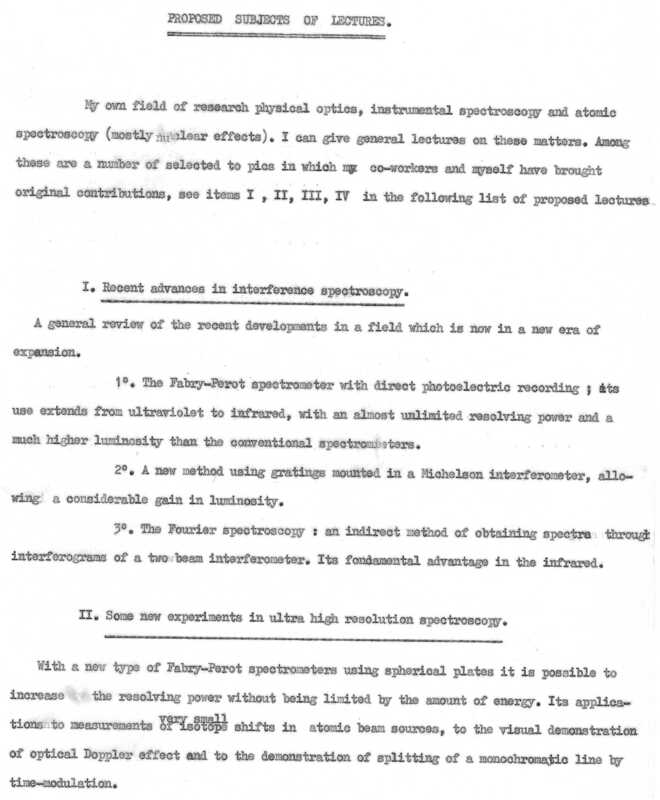

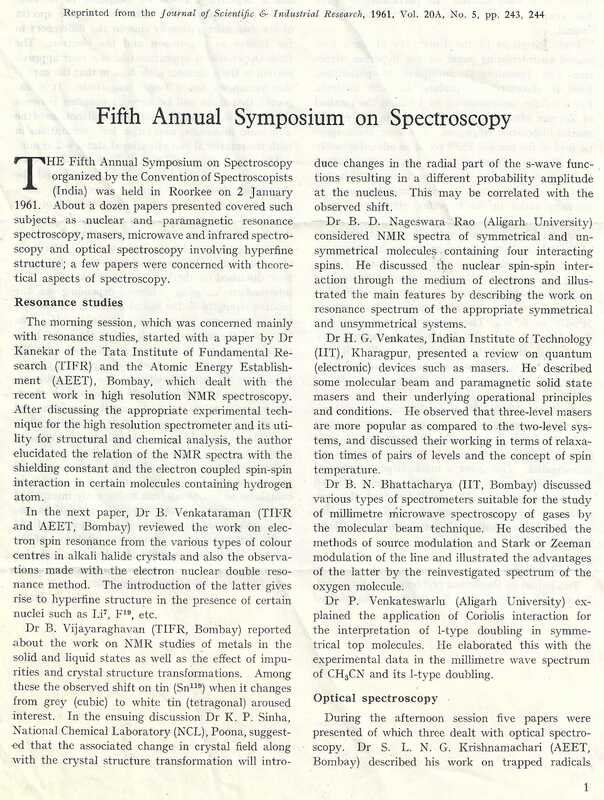

Durant les années 1950, avec ses collègues, notamment le couple Janine et Pierre Connes, il met au point la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, qui a un impact considérable, notamment en spectrophysique, et qui le conduit à participer à un nombre impressionnant de conférences à travers le monde (de l'Amérique du Nord à l'Europe, en passant par l'Inde). A cette même époque, et sous son impulsion, le britannique Derek Jackson met en évidence la structure fine des isotopes de l'Indium et du Gallium.

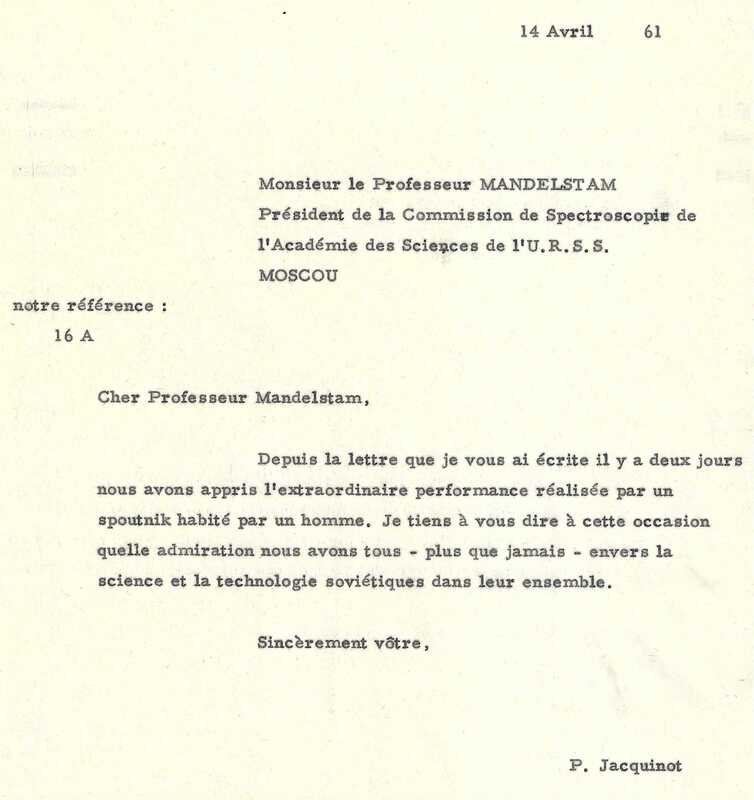

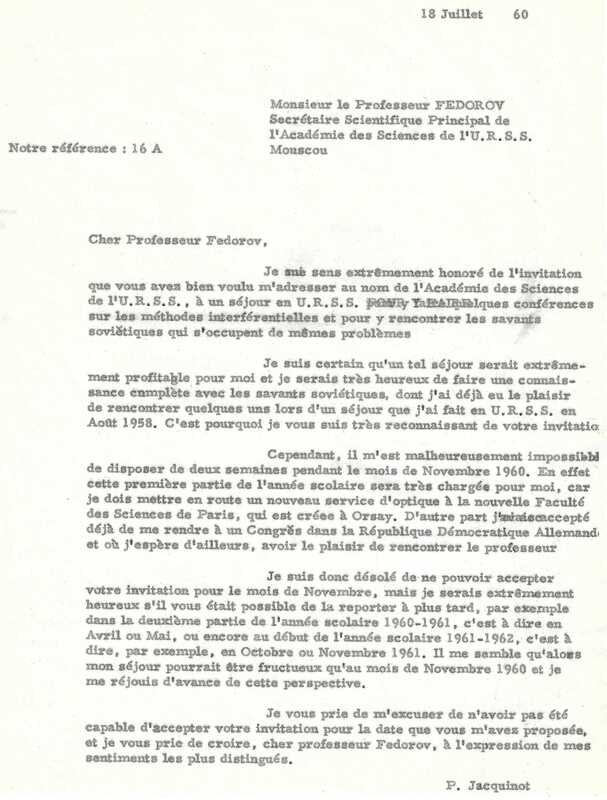

Malgré la Guerre Froide et ses contacts fréquents avec les Etats-Unis, Pierre Jacquinot entretient des relations professionnelles avec les physiciens de l'Union Soviétique, et il lui arrive d'aller là-bas pour des conférences (notamment une, en 1961).

En 1962, il est nommé directeur général du CNRS, et Robert Chabbal lui succède à la tête du laboratoire. Durant sa fonction, il révolutionne la structure du CNRS, et invente le concept de laboratoire associé. Il reste cependant en contact avec la communauté de la physique, et prend ainsi part à la conférence organisée à Orsay en 1966 sur la spectroscopie atomique. Peu avant, il était devenu, comme Aimé Cotton et Gaston Dupouy avant lui, membre de l'Académie des Sciences.

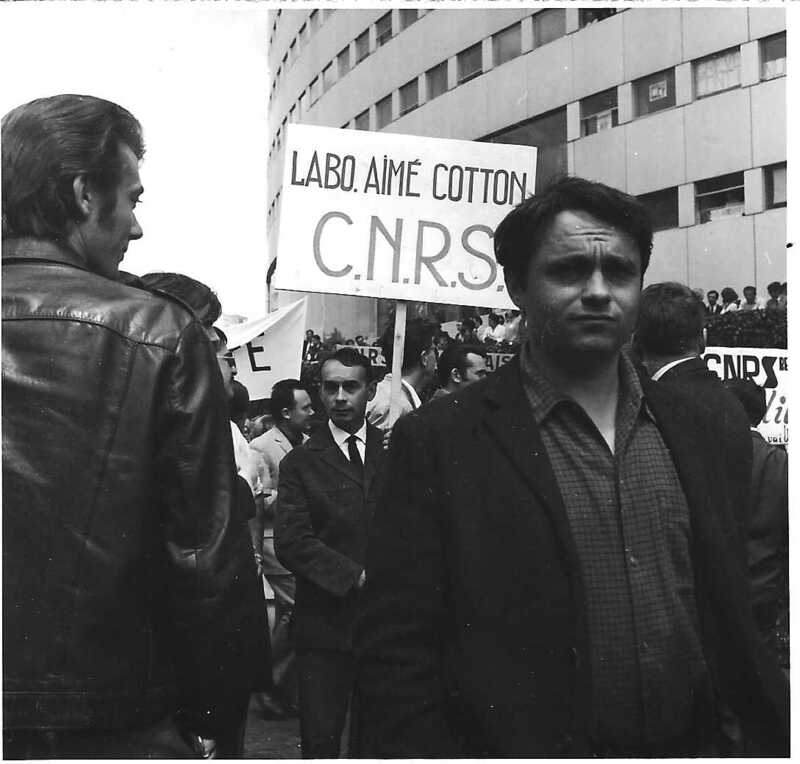

Le laboratoire déménage depuis Meudon-Bellevue sur le jeune campus d'Orsay en 1967, et plusieurs de ses membres (ainsi que d'autres institutions comme l'Institut Pasteur) participent à une manifestation en faveur de l'indépendance de l'ORTF lors des événements de Mai 68, le 13 juin. 1969 est marquée par deux événements majeurs : Pierre Jacquinot quitte sa fonction au CNRS pour redevenir directeur du laboratoire, et la première des conférences EGAS (European Group of Atomic Systems), auxquelles Robert Chabbal a beaucoup contribué, est organisée à Orsay.

L'année suivante, le grand électroaimant cesse d'être utilisé pour des expériences.