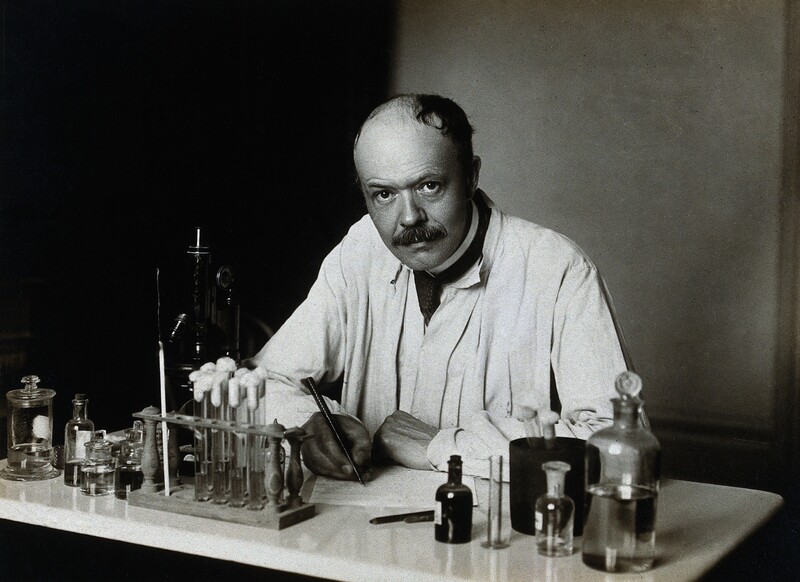

Charles Nicolle

Charles Nicolle est né en 1866 à Rouen, dans une famille de scientifiques. Son père, Eugène (1832-1884), est médecin des hôpitaux de Rouen. Son frère aîné, Maurice (1862-1932), est microbiologiste, chercheur à l'Institut Pasteur et directeur de l'Institut impérial de bactériologie de Constantinople (Empire ottoman), et son frère cadet, Marcel (1871-1934), est critique d'art. Son neveu Jacques (1901-1971), fils de Maurice, est physicien et biochimiste, directeur du laboratoire de biochimie des isomères à l'EPHE et assistant de Paul Langevin (1872-1946) à la Sorbonne. Il a également écrit des ouvrages sur l'histoire des sciences, incluant des monographies sur Louis Pasteur et Pierre Curie entre autres.

Il se forme à la Faculté de Médecine de Paris puis à l'Institut Pasteur de Paris, où il suit les cours d'Emile Roux et d'Elie Metchnikoff.

Travaillant tout d'abord à Rouen puis à Oissel (Seine-Maritime), il prend la direction de l'Institut Pasteur de Tunis en 1903, jusqu'à sa disparition en 1936. Là-bas, s'il mène des recherches sur diverses maladies infectieuses comme la brucellose, la leishmaniose, le paludisme, le kala azar ou encore le trachome, ce sont ses travaux sur le typhus qui vont permettre de découvrir que l'agent vecteur de cette maladie est le pou, ainsi que les moyens de la contrer, et lui valoir le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1928.

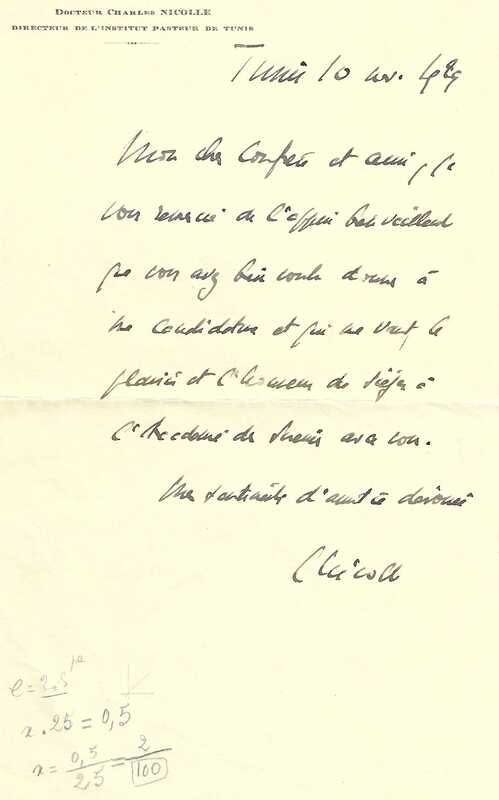

L'année suivante, il est élu à l'Académie des Sciences, activement soutenu par Aimé Cotton. Celui-ci a, durant toute sa vie, été entouré par la biologie ; vouant une grande admiration à Louis Pasteur, il entretient une importante relation amicale et professionnelle avec son ancien camarade de l'ENS Ulm Henri Mouton (biologiste à l'Institut Pasteur) ; ensemble, ils mettent en évidence l'effet dit "Cotton-Mouton" sur la biréfringence magnétique. Sa famille proche est également impliquée dans la recherche : sa fille cadette est professeure de biologie, et le mari de celle-ci, Pierre Manigault, chef de service à Pasteur, collabore avec son beau-père (sur des travaux d'optique microscopique). Si son fils aîné effectue une prestigieuse carrière de physicien, la deuxième épouse de ce dernier, Hélène Charmiaux, est biologiste, et enseigne cette discipline à l'Université Paris VI.

Enfin, son projet du grand électroaimant avait été conçu pour permettre des expériences dans divers domaines : magnétisme, optique traditionnelle, spectroscopie, astronomie et recherches sur les rayons cosmiques, ainsi que biologie et recherches sur les structures moléculaires.